河流的歷史

從來就是人類文明的歷史

四大文明古國

無一不是誕生于大河之畔

它們被歷史學(xué)家譽為

“大河文明”

在中國

有大大小小45000多條江河

這些滔滔江河

歷經(jīng)千萬年

在各自的流域里肆意奔涌

或跌宕 或委婉

或奔騰 或平靜

孕育了無數(shù)生靈與文明

也書寫了不同的傳奇與故事

晉西北高原管涔山下

恢河

就是一條充滿人文意蘊 最有故事的河

它的歷史可以延伸到中華文明的根部

它的地位歷來受到國家的重視

它的現(xiàn)在也不是簡單單一條河

溯源而上恢河遙遠

趙武靈王胡服騎射

高歡送親 楊業(yè)殉難

李自成倒取寧武關(guān)

周遇吉誓死保家衛(wèi)國

沿河行走 恢河親切

山水田疇 村舍人煙

綠樹掩映 車流滾滾

順流而下 恢河清晰

樓煩古城尚在

長城兩次穿過河道

關(guān)城被水環(huán)抱

九牛鎮(zhèn)水陽方口

……

這就是

恢河

不是它寂寂無名

而是它周邊的每一處景觀

都是大名鼎鼎的存在

它只做綠葉 不做紅花

低調(diào)內(nèi)斂 從容不迫

走進恢河

探尋它的歷史

是滿眼跌宕起伏的人文畫卷

1

分水嶺上分兩山

恢河源頭有玄機

管涔山真是一座神奇的山�����。從這里發(fā)源的汾河向南流去����,經(jīng)太原�����、臨汾�,到運城的萬榮縣廟前村,匯入黃河���;從這里發(fā)源的恢河����,向北流去����,經(jīng)朔州、大同����,流到河北張家口,注入京津�。如果站在管涔山上,你的位置足夠高��,你的眼睛足夠好,那你一定能看到�,在管涔山交接的南北河道,正好將山西一分兩半�,而河道正是東北——西南走向的一條斜線。

▼

管涔山��。攝影曹建國

汾河�、恢河的交接點���,叫分水嶺����。

分水嶺不僅分水�����,還分山�����。

站在分水嶺上�,它像巨莽一樣橫亙在管涔山和云中山之間,所以��,分水嶺也稱之為分山嶺。人們習(xí)慣上將寧武縣的自然地理總結(jié)為“東西兩座山��,南北一道川”��,分水嶺的北面是桑干河源頭區(qū)的恢河河谷�����,屬于海河流域�;它的南面是汾河河谷,屬于黃河流域���。這兩條谷地由左面的云中山和右面的管涔山夾峙而成�,南北連接長達百里�����,寧武縣的四大集鎮(zhèn)和大部分人口都聚集于此����,因此當(dāng)?shù)赜?strong>“百里經(jīng)濟走廊”的說法。

▼

“分水嶺“石碑�����。攝影楊峻峰

分水嶺不僅隔開了海河和黃河兩大流域,還將寧武縣隔成了南北兩個不同的自然區(qū)域���,同時還是1000多年前宋����、遼兩國的邊界線�����。當(dāng)時的分水嶺是宋遼兩國激烈爭奪的焦點�����。據(jù)史書記載���,北宋雍熙三年(986年)楊業(yè)殉國后,為了避開遼軍的銳氣����,朝廷下令老百姓全部南遷,以致長城以南大片疆土荒廢�,史稱“禁地”。北宋慶歷四年(1044年),遼國出兵攻占分水嶺�,朝廷委派范仲淹實地察看邊疆防務(wù),來到河?xùn)|�����,督促地方整軍備戰(zhàn)���。后在當(dāng)時的并州刺史韓琦的據(jù)理力爭下遼軍被迫撤出���。又過了31年,國力強盛的遼國又打起了大宋疆土的主意��,提出以分水嶺為國界的要求�,并傳話大宋不達目的誓不罷休。后來��,當(dāng)時的地理專家����、《夢溪筆談》的作者沈括,被皇帝選派趕赴遼國����,出任談判使者�。由于沈括準(zhǔn)備充分���,拿出了過硬的證據(jù)��,經(jīng)過六輪激烈談判�,遼國理屈詞窮����,疆界未曾改變。不過好景不長���,剛過了一個月��,強勢的遼國再次提出以分水嶺劃分國界�����。面對遼國的訛詐,宋王朝談也沒法談���,打又不敢打����,無奈答應(yīng)了遼國的要求,從此東西失地700里�。

▼

植被茂密的分水嶺。攝影楊峻峰

分水嶺下�,是個小山村,就叫分水嶺村��,有400多口人�����。走進村子��,正值收秋�,村里人不多,叩了幾家的門���,好不容易叩開了名叫張虎虎老人的家門�����。張姓老人已經(jīng)70歲����,但身體健壯�����,腿腳利索,很熱情地招呼我們一行人坐下喝水����。聽到我們想要尋找源頭,老人便指點路徑����。過了村北的山梁,公路西有一條小路���,再走幾百米就到了�����。

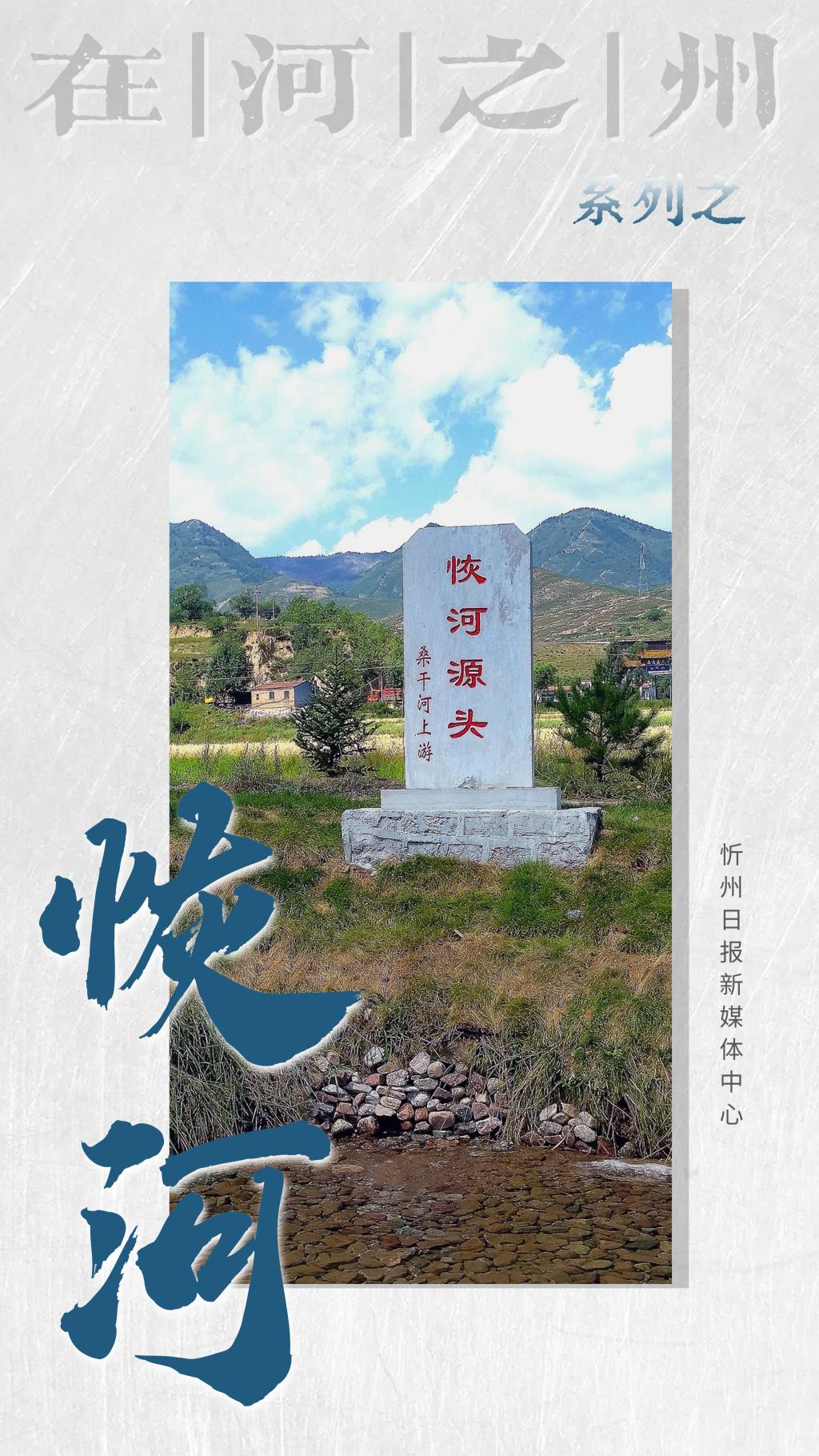

在一片又高又密的沙棘林下有片濕地����,濕地里不時有泉水滲出����,這便是恢河的源頭�。源頭豎有石碑����,上書“恢河源頭”�。看著汩汩涌出的泉水,匯聚成清澈的溪流���,誰曾想到它竟能流到千里之外的海河����,而且秋天在塞北能形成十里雷鳴的“桑干秋漲”�?

▼

恢河源頭。攝影蘇栓斌(上圖)吳光宇(下圖)

因歷史無確切記載�,恢河的水流到底有多大,但我知道它很大��,原因是它背靠被譽為華北水塔的管涔山��,因為它水流大���,所以才可以成為大河的源頭����。恢河在寧武縣境內(nèi)流程約30公里��,寧武人習(xí)慣上稱之為60里恢河。

恢河只有一個源頭嗎���?據(jù)當(dāng)?shù)匕傩諅髀?,天池與恢河神通而形不同�����,意思是池下暗通���,外邊看不出來��?��!恶R邑縣志》云:“桑干水出靜樂縣(隋屬靜樂)之天池,伏流至洪濤山下��?���!?/p>

酈道元《水經(jīng)注》云:“燕京山上有大池,世謂之天池”“燕京山之天池�,其水澄清如鏡,靜而不流?��!焙髞眭r卑人將這里視為神圣之地,立廟祭祀�����,將天池尊稱為“祁連池”或“祁連泊”���。隋初��,隋文帝建天池祠����,大業(yè)年間���,隋煬帝建盛大汾陽宮��。唐貞元年間�����,設(shè)牧監(jiān)養(yǎng)馬�,所以才有了馬營海的別稱�。以后陸續(xù)有了元池����、琵琶海���、鴨子海����、老師傅海和干海的叫法�。

人們習(xí)慣上認為,天池是單指馬營海�����,位于分水嶺之山巔��,海拔約1900米�����,池面0.8平方公里�,水深12米。馬營海山環(huán)樹合�,芳草萋萋,綠柳依依;池中碧波蕩漾�,游魚逐浪,群鴨戲水����,蛙鼓陣陣�。晴日登高遠眺,茫茫峻嶺之間出現(xiàn)一塊巨大的無瑕玉璧�。紅日映照之下,金光四射���,池水通紅�����,耀眼奪目�,古人題名“天池錦鱗”或“天池霞映”�����,位列寧武古八景之首��。池中有天然生長的鯉魚����、鰱魚����、草魚和鯽魚��,肉質(zhì)細膩��,味道鮮美���,是周邊百姓待客的上等菜肴�。每年四月冰消時的“開冰魚”更是絕妙的美味����,被視為上等補品,隋唐時是只能皇家品嘗的貢品����。

▼

寧武天池。攝影馮曉磊

廣義的天池是指馬營海���、元池��、鴨子海等眾多湖泊群的總稱。其中���,元池的面積比較大�����,僅次于馬營海��,與馬營海相距10里��,它被稱為桑干河的源頭�����。為證明這種說法的真實性,歷史上一些名人反復(fù)做過試驗���。古人羅點在《聞見錄》里記載����,北魏孝文帝用金珠把7條魚串在一起���,放進天池后��,魚和金珠均從恢河下游流出�����。孝文帝深感疑惑���,這個以學(xué)習(xí)漢文化著稱的皇帝���,對科學(xué)的鉆研也非常著迷,他又用自己專用的“金縷拖羊箭”射中天池一條大魚���,過了幾天��,魚與箭又一起出現(xiàn)在恢河河谷���。從此人們認識到天池實際上就是桑干河的源頭。另一個故事在明代廖希顏所著的《三關(guān)志》里�,說有人乘車游天池,不料遇上大風(fēng)���,將車輛刮入池中�����,后來車輪在恢河里找到�����。兩個故事印證了這種說法����。清代有一首《游神頭山》詩,便敘述了這段史實:“神頭山下黃道泉����,故老相傳幾百年。天池飄墜車輪在�����,金珠又見七魚穿�。出沒潛通真奇絕�,混混日夜昆侖泄?���!?/p>

2

樓煩牧政甲天下

苗莊古城半莓苔

恢河河谷是一條謎一樣的大通道。沿河向北是大同盆地�����,北接大漠;向南過分水嶺是汾河河谷�,通向太原盆地。自先秦起�,這條谷道就是游牧文明與農(nóng)耕文明碰撞交匯之處,因此中原王朝一刻也沒有放松對這里的防衛(wèi)�。

從秦漢到南北朝,防衛(wèi)的支點在樓煩郡��,據(jù)說位置就在從恢河源頭順流而下8公里的苗莊��;從隋開始�,位于汾河河谷的寧化城變?yōu)榉佬l(wèi)的中心,宋設(shè)寧化軍�,金置寧化州,元改為寧化巡檢司����,明初立寧化守御千戶所。明成化年間��,由于蒙古人的不斷侵?jǐn)_��,朝廷決定�����,防衛(wèi)重點前移,建立寧武關(guān)���,寧化的地位被取代�。

▼

大水口長城��。攝影楊峻峰

苗莊古城何時興建�����,有何經(jīng)歷�����,史無記載�����。1993年��,因修建寧靜鐵路進行文物普查時發(fā)現(xiàn)該遺跡���,并因位于苗莊村而得名。歷史學(xué)者進行勘察考證���,認為這里可能是秦漢時期的樓煩城��。

樓煩是春秋時期由樓煩部族建立的一個國家��,當(dāng)時的疆域包括今天的寧武�、岢嵐、偏關(guān)���、保德一帶�����。金代詩人蔡可賢的《樓煩》以雄渾的筆觸描寫了古樓煩國的活動區(qū)域和自然風(fēng)貌:“山前山后十六州��,天涯盡處是偏頭��。云開大漠風(fēng)沙走�����,水折長河日夜流�����?!?/p>

樓煩軍隊以兵馬強悍、善于騎射著稱����,史稱“百戰(zhàn)樓煩地”,對鄰近的趙國構(gòu)成了極大威脅�。后來趙武靈王學(xué)習(xí)樓煩,推行了著名的“胡服騎射”���,使趙國一躍成為當(dāng)時的軍事強國�,樓煩國被強大起來的趙國所滅����。但樓煩作為一個地名卻一直保留了下來,寧武境內(nèi)至今還有一處叫做“樓煩嶺”的地名��,寧武因此素有“樓煩故地”之稱��。

▼

建在恢河河谷上的東魏長城�����。攝影楊峻峰

《寧武府志》載:“北魏高宗(文成帝拓跋濬)和平六年(465年)春二月����,幸樓煩宮”。東魏天平二年(535年)��,東魏以“蘭陵公主許蠕蠕阿那環(huán)……六月�,齊神武(東魏丞相高歡)親送公主于樓煩之北,厚接其使����,阿那環(huán)大喜?�!薄疤m陵和親”結(jié)束�����,高歡至天池獲瑞石���,昭示其將“王于三川”��,而使天池名聲大振����。

苗莊古城位于半山坡上�,寧靜鐵路從側(cè)面架橋而過。古城殘存的夯土墻,北墻高約8米��,頂寬6米���,夯筑的痕跡很明顯��。站在城墻上��,觀望古城全貌�,呈長方形�,四面圍合,輪廓清晰����,城內(nèi)荒草叢生。文物普查隊從發(fā)現(xiàn)的器物結(jié)合城址���、夯層等因素分析����,認為“應(yīng)是一漢代城堡”����。有學(xué)者從規(guī)模�、位置等因素判斷�,認為這里是秦漢樓煩城���。古城北城墻為東魏肆州長城的一部分�����,肆州長城為東魏丞相高歡所建����,長約80公里����。如今站在古城,望向河對面�����,肆州長城遺跡依稀可見��。

▼

漢代苗莊古城遺址���。攝影楊峻峰

河谷戰(zhàn)事可追溯到商朝末期����,當(dāng)時一支少數(shù)民族在此活動,因當(dāng)時的管涔山叫燕京山���,所以后來習(xí)慣上稱這個少數(shù)民族叫燕京戎����,燕京戎經(jīng)常騷擾商之邊境���,商王曾下令征討����,燕京戎兵敗躲入山中���。

河谷出產(chǎn)良馬�,樓煩人精于騎術(shù)�����。這里位居管涔山下�,水草豐美,適宜牧馬�。秦末漢初班氏先祖班壹�、北魏爾朱榮家族都在這里大規(guī)模放牧養(yǎng)馬����,唐代牧馬產(chǎn)業(yè)達到頂峰。馬營海��、馬營���、頭馬營、二馬營����、三馬營、中馬坊��、西馬坊等許多與馬有關(guān)的地名�,都是唐代牧監(jiān)盛況的見證。唐王朝先后在大西北設(shè)立了8坊64監(jiān)用以飼養(yǎng)官馬�����,其中僅管涔山地區(qū)便設(shè)有天池��、元池��、樓煩三大牧監(jiān),三大牧監(jiān)馴養(yǎng)軍馬70萬匹����,一時“牧馬數(shù)萬,色別為群�����,望之如云”����,留下了“樓煩出駿馬”“樓煩牧政甲天下”的佳話。當(dāng)時天池一帶的樓煩馬和西域的駿馬齊名天下�,為唐王朝的強盛立下了不朽之功。

3

水抱雄關(guān)屏三晉

連營烽火動京畿

一個政權(quán)最希望的是國泰民安����,因而寧息武事、免動干戈成為朝廷和民眾的共同追求��。于是人們把希望寄托在古樓煩地的恢河河谷里���,取名為寧武�����。

那么后來為何要在寧武建關(guān)呢���?

▼

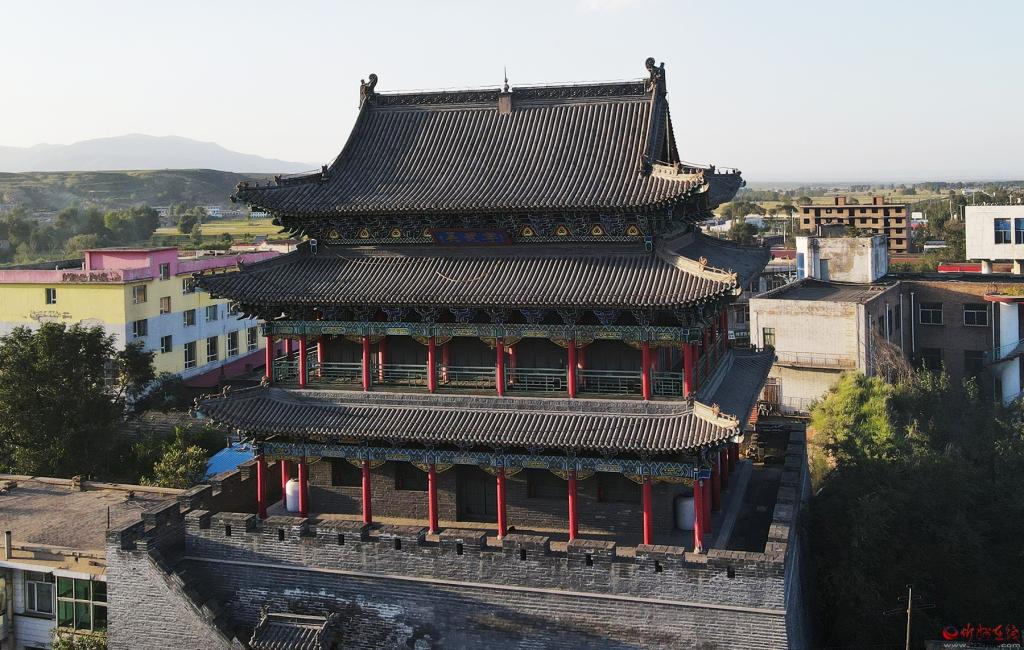

陽方口寧武關(guān)城樓���。攝影張存良

明初,燕王朱棣奪取政權(quán)后�����,建都北京���。為掃除蒙古政權(quán)的威脅,朱棣五次北伐��,將蒙古勢力趕到大漠深處�,并在遼東到甘肅的北部邊界線構(gòu)筑起一道以都司衛(wèi)所為中心的防線。朱棣之后�����,蒙古部落勢力逐漸恢復(fù)�,便不斷向南擴展。由于補給遙遠�,明在北邊的防衛(wèi)力量薄弱����,交戰(zhàn)時屢吃敗仗�����,防衛(wèi)線一直向內(nèi)收縮����,蒙古瓦剌部族可以自由進入河套地區(qū)駐牧,冬天趁黃河封凍���,渡河側(cè)擊山西�����。正統(tǒng)十四年(1449年)�,年輕的明英宗在太監(jiān)王振的攛掇下����,率50萬大軍出宣化,準(zhǔn)備和瓦剌部開戰(zhàn)�,戰(zhàn)役中途流產(chǎn),撤回途中在京城北部的土木堡被蒙古鐵騎包圍,明軍戰(zhàn)敗�,英宗被擄。之后����,蒙古鐵騎南侵日漸頻繁,經(jīng)常拆墻破關(guān)��,橫掃雁北��。有時從偏關(guān)渡河�,入侵晉西北,多次擄掠晉中州縣�����。此時沿大同一線外長城的防守已很不牢靠�����,過去的“腹里”��,如今已為國門���。

在寧武建關(guān)防御,正是在這樣背景下發(fā)生的。

當(dāng)時朝廷認為����,山西北部的防守已無法依賴大同鎮(zhèn),應(yīng)在其后的雁門關(guān)與偏頭關(guān)之間增強防衛(wèi)���,使東西兩路聯(lián)為一體��,形成第二道藩籬����。成化元年(1465年)�,朝廷委派太監(jiān)鄭同、僉都御使李侃�����、署都督僉事王信三人考察晉北防務(wù)�����。三人出居庸關(guān)���,過宣化��、大同�,然后沿桑干河谷地到達陽方口,行進到今寧武城區(qū)地面�����,但見兩山對峙����,一水流淌,山川形勢易守難攻�����。于是����,三人便謀劃在此設(shè)關(guān)守衛(wèi)。不久�����,李侃向朝廷奏言:“寧武北臨云���、朔,西帶偏、保�,虜入要沖,請設(shè)關(guān)防守���?�!?/p>

成化二年(1467年)三月�,關(guān)城正式開工建設(shè)��,次年四月建成后����,稱為寧武關(guān)。新城依山而建�,北高南低,“周圍四里許��,高三丈有奇���,環(huán)以埤堄���,辟東西南三門,皆有甕城�����;城內(nèi)建守帥廳事、藩臬行司��、驛傳倉場及兵舍戰(zhàn)守之具畢備����。”每年選調(diào)太原����、平陽等府守衛(wèi)軍卒及當(dāng)?shù)孛駢褎诹?000人,分兩番守戍��。這是寧武關(guān)最初的規(guī)制���,設(shè)守備一員���,屬于軍堡的層級。

過了31年�����,朝廷才批準(zhǔn)寧武關(guān)設(shè)“守御千戶所”��,設(shè)公署�����、銓武臣���、給印章����,招募本地勇猛男丁以屯戍守��,給予800名軍官定制��,隸屬山西都司����。同年,開始對關(guān)城進行擴建�����,城上有敵臺���,城下有壕塹��,四隅有閣�,垛口1702個,城門9座����,城區(qū)規(guī)模幾乎大了一倍,奠定了寧武城以鼓樓為核心的基本格局�。

▼

寧武鼓樓。攝影宮清華

當(dāng)雁門�、寧武、偏頭三關(guān)防御形成東西連貫���,互為一體的格局后����,寧武關(guān)居中調(diào)度的地位不斷上升���。嘉靖二十年(1541年)以原駐偏關(guān)的山西鎮(zhèn)總兵移駐寧武���,兼領(lǐng)三關(guān)。山西總兵平時駐守寧武關(guān)�����,秋天移駐陽方口,親臨一線指揮����,防止蒙古人從右玉��、大同方向突破入侵����;到了冬天則移駐偏關(guān),嚴(yán)防蒙古騎兵從水泉���、老營方向入侵����。此為寧武設(shè)“鎮(zhèn)”之始�,也就有了“樓煩重鎮(zhèn)”的稱謂。寧武從此成為山西中北部的中心城市���。

正德八年(1513年)八月�����,韃靼小王子由陽方口入寧武關(guān)����,守備陳經(jīng)與其激戰(zhàn)而死。第二年�����,俺答軍從陽方口南下���,深入到太原城北15公里的陽曲灣�,進行掠奪�����。嘉靖十九年(1540年)八月�����,俺答軍打開寧武關(guān)�,進擾岢嵐、興縣�����、太原、交城�����、汾陽��、文水����、清徐等地�����。嘉靖三十九年(1560年)�����,偏關(guān)大饑��,草木皆盡��,俺答寇大同�,遂至寧武等處。

隆慶元年(1567年)�,俺答數(shù)萬分三路南下。東路入井坪、朔州����,破陽方口到達寧武關(guān);中路由老營入����;西路由鴻門等口長驅(qū)直入五寨、岢嵐等地��,逼近忻州��、太原�����,騷擾山西北部���,遭到慘痛失敗�,寧武關(guān)特別是大水口堡�����,在此次戰(zhàn)爭中是非常重要的防御陣地�,起了鉗制敵人�、使之陷于絕境的決定性作用����。

此后,寧武進入相對和平的發(fā)展時期���,但作為守衛(wèi)山西的北方門戶���,寧武關(guān)的戰(zhàn)備從未間斷。據(jù)記載���,直到崇禎十三年(1640年),還在寧武兵備道劉涓等人的主持下����,對寧武城及周邊長城的敵臺烽堠進行了維修。這或許是寧武關(guān)最后一次大修�����。然而4年之后��,它就陷落了����。但攻破它的不是來自北方的蒙古騎兵���,而是從山西內(nèi)地一路殺來的農(nóng)民起義軍。崇禎十七年二月�,闖王李自成親率50萬大軍從陜西渡過黃河,一路北上���,勢如破竹��。但在寧武關(guān)前�����,李自成遭遇到了強有力的對手����。雙方血戰(zhàn)四晝夜���,李自成在付出死傷數(shù)萬人馬的慘重代價后攻陷寧武關(guān)��。

寧武關(guān)一戰(zhàn)��,差點動搖李自成進軍北京的決心�����,同時也為勢如累卵的崇禎大大增添了底氣�。原計劃南撤的崇禎從寧武一戰(zhàn)中看到了希望,他猜想大同����、宣化以及京郊防衛(wèi),都可以大大遲滯起義軍的進攻�,所以他從遼沈、河北���、山東調(diào)兵勤王的計劃完全有時間實施����?���?沙绲澥懔?��,一方面李自成推進的路線�,沒有明軍有效的抵擋���,都是不戰(zhàn)而降�,起義軍很快就集結(jié)在北京城下;另一方面�,明朝的各路勤王部隊已不聽崇禎的招呼,有的叛變�����,有的觀望不前�����,陽奉陰違����。崇禎皇帝熱切盼望的救兵最終也沒有出現(xiàn)在他去煤山之前。

▼

寧武縣周遇吉雕塑���。攝影王文君

寧武關(guān)作為軍事防御的屏障����,在大戰(zhàn)之后就黯然凋落了��。但寧武關(guān)成就了大戰(zhàn)中表現(xiàn)神勇的周遇吉一家��,周遇吉重傷被俘,英勇不屈���,被亂箭射殺�;妻子劉氏射死多名義軍后被焚��,周母更是中國歷史上女性的楷模��,被譽為“孟母第二”�,在大戰(zhàn)中縱火焚身。封建統(tǒng)治者竭力弘揚周遇吉一門忠君情結(jié)����,屢有褒獎,建廟祭祀�。更重要的是歷代文人對周遇吉推崇備至,這則故事出現(xiàn)在多種戲劇曲目中�����,其中最為著名的就是京劇《寧武關(guān)》����,也叫《一門忠烈》�。川劇�、湘劇���、桂劇����、秦腔����、同州梆子、河北梆子均有此劇目�����。從此寧武關(guān)和周遇吉的故事名聞天下��。

入清以后��,長城不再為天塹�,邊境之民也擺脫了兵燹之苦,寧武的歷史步入一個新的時期��。順治三年(1646年)���,裁山西鎮(zhèn)�����,設(shè)寧武營�,改總兵為副將(后移駐殺虎口)?���?滴趿辏?667年)又裁文臣寧武兵備道。雍正三年(1725年)�,以寧武之地設(shè)府,下轄寧武�、偏關(guān)、神池���、五寨四縣��。這標(biāo)志著寧武衛(wèi)所時代的終結(jié)��,它從軍事重鎮(zhèn)演變?yōu)闀x西北的行政中心���。民國初廢府設(shè)縣,一直延續(xù)至今����。

▼

寧武縣城全景。攝影亢小偉

4

九牛鎮(zhèn)水過恢河

晉北要地陽方口

恢河出寧武縣城��,流向正北���,河道漸寬�����,約行13公里���,便到陽方口。

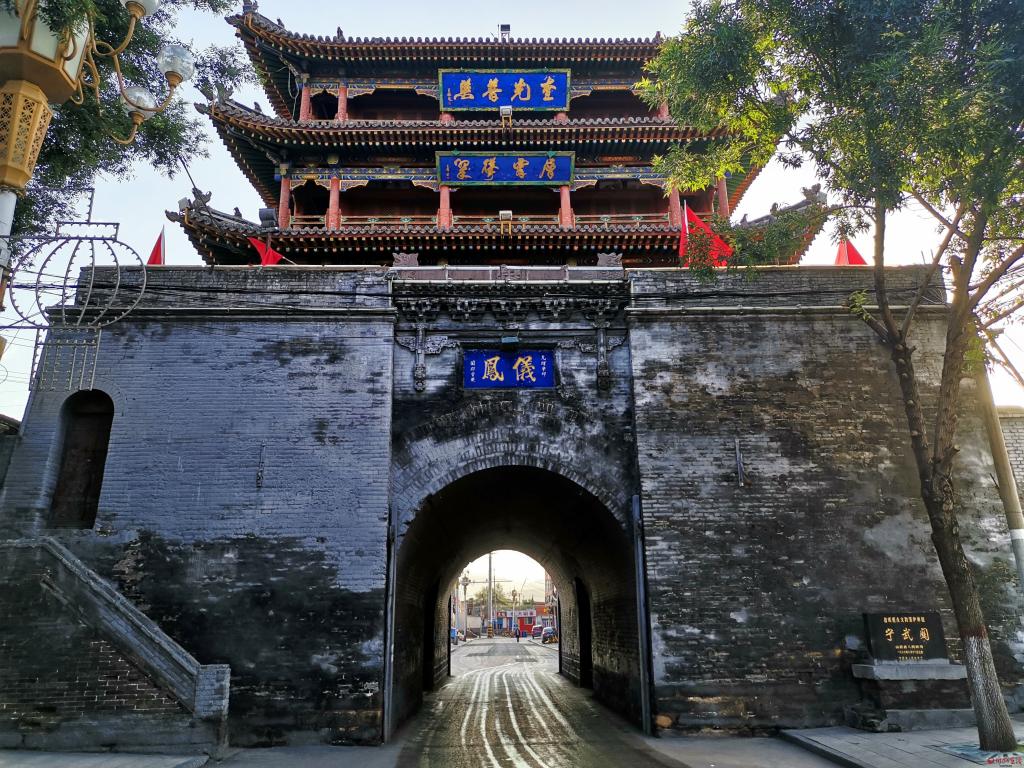

陽方口�����,如同周邊的大水口�、雕窩口、百草口等一樣��,原是長城防線的一個重要隘口��。這里東有禪房山��,西是恢河、托蓮臺���、摩天嶺��,兩面高山對峙���,居高臨下,形成天然屏障��。明代山西重兵就在此據(jù)守�。一旦北族擄掠三關(guān),軍隊鳴鞭即至���,左右呼應(yīng)��,隨處堵截����,在三關(guān)中具有特殊重要的區(qū)位優(yōu)勢和戰(zhàn)略地位����。明代廖希顏在《三關(guān)志》中稱其為“晉北第一要地”。宋代稱為楊防口���,明代為羊方口����,清代為楊方口,民國后稱為陽方口�。

▼

陽方口長城����。攝影吳杰強

站在恢河大橋上,最為醒目的是河兩邊蜿蜒的長城����、殘存的城堡,還有那聳立在山頂和高崗上的一座座烽火臺��。

這段長城�����,初建于春秋戰(zhàn)國時代的趙國��,后增添于北齊王朝��,宋代時曾有過修繕�����,在此基礎(chǔ)上,明代重建��。陽方堡�,坐落于恢河?xùn)|岸,其形制����、規(guī)模大體尚存。此堡初建于明代弘治年間����,距今已有500多年的歷史。城墻周長320丈�����,高5丈��,開南����、北兩座城門。內(nèi)設(shè)廳房2座��,營房58間,倉庫260間���,更鋪4間��,草場1處�。駐守百戶1名�,兵卒101名。在此堡的東西兩翼大約5公里處��,分別設(shè)有朔寧堡和大水口堡���,配置一定數(shù)量的兵卒和火器。三堡呈鼎立之勢���,互為掎角���,共同守衛(wèi)著此口的安全。

長城在這里再次彰顯創(chuàng)新之舉����。宛若游龍的長城在經(jīng)歷了萬水千山之后,一頭栽到恢河上��,既像是趴在那里喝水,又像是躺著歇息�����。古代恢河水勢洶涌���,長流不息���,河道寬約2里。長城要想過河����,著實不易。于是工匠便創(chuàng)造出“水陸長城”���,將長城石基筑于河床底部����,建起九孔過水橋洞�,每個洞口臥一鐵牛為鎮(zhèn)物,百姓傳為“九牛鎮(zhèn)水”��。橋洞平頂上以磚石砌筑的墻體下部亦有過水孔道�。當(dāng)恢河水位較低時���,水從下部石橋洞穿過,橋面可通人�、車;當(dāng)恢河暴漲時���,水從上部孔道穿過��。橋洞和孔道都以鐵柵門鎖閉���,來敵難以通過。這一構(gòu)思精巧的長城建筑奇觀����,既適應(yīng)地理環(huán)境��,又有防御功能�,還可交通往來,可謂長城建筑的經(jīng)典作品�。

陽方口河道平坦,恢河水緩緩流過����,產(chǎn)生了一個有名的景觀�����,叫“恢河伏流”����。清代《朔州志》記載:“恢河伏流在南50里�,出寧武軍山口,到紅崖兒村伏流15里��,至塔衣村南涌出���,經(jīng)城南至馬邑��,入桑干河��,俗呼南河���。”

▼

陽方口長城����。資料圖

這里河床多為透水性很強的砂礫石,厚度在20米左右,河床底為很深的不透水層���,不利于地下水的久留儲積�����。每當(dāng)暑伏熱天��,雨量稀少�,河水流量下降���,成為涓涓細流����,有時斷流�����。然而只要稍微掘開河床砂礫尺許�,就有清水自砂礫中源源滲出���,這給沿河居民帶來很大方便�����。每到這個季節(jié)�����,在早晨���、中午或是收工后的傍晚���,人們挑桶、拿鍬���、帶瓢走向河灘��,你來我往�����,挑回擔(dān)擔(dān)甘泉�����,心頭充滿喜悅����;小孩們?nèi)宄扇海谏熬鬯?�,洗澡打水仗��,嬉戲叫喊�����,到處是歡歌笑語���。所以“恢河伏流”就成為寧武的古八景之一����。

陽方口是寧武關(guān)的前沿陣地��,內(nèi)長城從這里經(jīng)過���,長城以北是茫茫800里金沙灘�,是打過數(shù)千次戰(zhàn)爭的古戰(zhàn)場��。記載最早的一次戰(zhàn)役發(fā)生在漢初�����,當(dāng)時陽方口叫硰石口�����。

▼

恢河流過陽方口���。攝影吳杰強

漢高祖劉邦率軍北征匈奴�,從晉南北進���,一路凱歌�。匈奴左右賢王不甘心失敗���,在樓煩聚集軍隊�,準(zhǔn)備反撲�����。漢高祖得知后����,派遣灌嬰攻擊匈奴����,灌嬰利用樓煩附近的硰石口一馬平川的地理優(yōu)勢���,運用戰(zhàn)車大破匈奴��。

漢武帝時期�,先后派大將軍衛(wèi)青�、驃騎將軍霍去病經(jīng)此進軍大漠,斬殺匈奴數(shù)十萬��,贏得了中原地區(qū)的安寧�。

歷史到了明代,這里是防御重點���。山西巡撫陳講有言:“守大同就是守山西�����,守寧武就是守三關(guān)��,而守陽方口就是守中路”���,因而這里曾派重兵守衛(wèi)�。盡管如此���,蒙古部落多次攻破城池,南下?lián)屄印?/p>

1911年辛亥革命后��,西路軍在張瑜將軍的率領(lǐng)下�,攻占了這座關(guān)口。此后�����,晉綏軍與國民軍�����、奉軍多次為爭奪這里展開激戰(zhàn)����。1937年盧溝橋事變后,日本侵略者占領(lǐng)大同向南推進��。為防衛(wèi)此地����,晉綏軍�、八路軍多次與日軍展開激戰(zhàn)��。1945年日本投降后�,國民黨閻錫山部接管了陽方口。翌年�,中國人民解放軍解放了這里。

5

隘地烽煙托蓮臺

楊業(yè)喋血陳家谷

在陽方口堡西面山坡上��,有一座高臺���,叫托蓮臺�����。登上高臺�����,這是個東西走向����、平地算起有二三十米高的山崗���。順著恢河北望�����,隱約可見歷史名城朔州的形影����。

▼

托蓮臺���。攝影王文君

《二鎮(zhèn)三關(guān)志》云:“今陽方口河西高山謂之‘橐蓮臺’��,世傳宋王侁望楊業(yè)兵處����?����!薄秾幬涓尽酚涊d:“考元魏滅赫連氏��,遷其子孫散處雁門�、代,北依山谷以居��,故其地有赫連臺�,所云橐蓮或是赫蓮之訛���。”根據(jù)《寧武府志》考證�����,托蓮臺與赫連氏有關(guān)��。

赫連氏源出歷史上的匈奴民族�����。十六國末期�,南匈奴鐵弗部首領(lǐng)劉虎的曾孫劉勃勃在陜北建立著名的夏國,號“大夏天王”���,漢史稱“胡夏”��。稱王者自然要找個高貴的姓氏����,于是就想起祖先皇族的赫連姓��,改姓名為“赫連勃勃”,其王族子孫遂以“赫連”為氏��,世代相傳�。

五胡十六國時,佛教大面積傳播���。居于北方的匈奴���、鮮卑人,特別注重生命的超度和轉(zhuǎn)世�。于是在南匈奴中就形成一種習(xí)俗�,在戰(zhàn)爭結(jié)束后,將戰(zhàn)死的將士尸體堆起掩埋���,然后封土成臺�����,稱之為“蓮臺”��?���!斗ㄔ分榱帧肪矶骸肮适街T佛,同出于淤泥之濁��;三坐正覺����,俱坐于蓮臺之上?���!痹⒁庠诜鸬谋佑酉掠泻玫膩砩K?��,托蓮臺準(zhǔn)確的讀法應(yīng)該稱為“赫連臺”�。

在托蓮臺北不遠處的溝壑里����,有一個小村落叫陳家溝,據(jù)考證��,此村在北宋時叫陳家谷�����,為北宋大將楊業(yè)殉國之地����。這是一個狀似寶葫蘆的谷地��,卵石雜陳�����,其南�����、東��、西三面環(huán)繞著起伏逶迤的管涔山����,只在東北部有一條通達恢河的道路���,恰似寶葫蘆的束口瓶頸。今天的陳家溝��,是個只有二三十戶農(nóng)家的小山村���,屬神池縣溫嶺鄉(xiāng)所轄����,居民都姓王,并沒有陳姓�。早在上世紀(jì)60年代,曾有學(xué)者到這里考察�,并在溝谷中發(fā)現(xiàn)了一座磚砌的墓葬。據(jù)考證����,墓葬便是掩埋宋軍當(dāng)年死難將士的遺址。

北宋雍熙三年(986年)��,太宗皇帝想趁遼國新主年幼之時�����,收復(fù)燕云十六州���,于是發(fā)三路大軍進攻遼軍��。西路軍以潘美為帥�����,楊業(yè)為副帥����,王侁為監(jiān)軍。楊業(yè)因為鎮(zhèn)邊多年�,洞悉邊事,故親率數(shù)萬精兵在一舉攻下樓煩(今寧武)后����,出陽方口,收復(fù)了朔�、應(yīng)州等四州地。由于東路軍攻略失利���,遼軍乘勢反攻而來���。太宗見勢不妙,急令西路軍擁衛(wèi)邊民內(nèi)遷�����。楊業(yè)主張避實擊虛���,潘美、王侁則斥責(zé)楊業(yè)膽小怕事�����。楊業(yè)無奈,只得率軍正面與遼軍激戰(zhàn)���。臨行前�,楊業(yè)自知此戰(zhàn)兇多吉少����,故請求王侁伏兵于托蓮臺下的陳家谷口,待他誘敵深入退至此時�����,內(nèi)外夾擊���,挫敗遼軍�。王侁滿口應(yīng)允����。楊業(yè)率部攻出后,從寅時一直戰(zhàn)到午時���,最后退到陳家谷口�,但令他大失所望的是不見宋軍一兵一卒。原來����,王侁伏兵這里幾個時辰后不見楊業(yè)蹤影,以為楊業(yè)已取勝��,勝則有功���,朝廷必然給予封賞����,欲爭先功�,于是下令部卒沿恢河南下。楊業(yè)只得又率軍殺回��。老將王貴����、長子楊延玉先后戰(zhàn)死。楊業(yè)渾身負傷����,力竭被俘,絕食三日而亡��。

▼

靈河高速寧武段的恢河特大橋�����。攝影亢小偉

滔滔恢河向北流

浪花淘盡千古事

青山依舊在

幾度夕陽紅

如今的恢河

還在靜靜地流淌

只是這條河谷

已遠離戰(zhàn)事紛爭

也不再承擔(dān)抵御外辱的職責(zé)

這里公路 鐵路 高速公路

縱橫交錯往來通達

人民安居樂業(yè)

享受美好生活

回去的路上

司機打開車上的音響

歌曲《生活是一條河》的聲音飄散出來

生活是一條河

蜿蜒又曲折

無論深深淺淺都要努力趟過

疲憊的時候也不要輕易退縮

花會開

夢會圓

終究能有收獲

作者:王文君