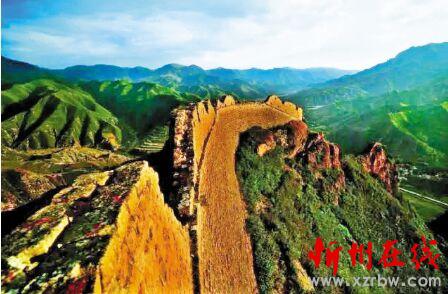

古老的雁門長城

代縣雁門關(guān) 宮愛文 攝

明王朝將長城建筑藝術(shù)推向了極致�����,山西北部的雁門長城是其中的重要代表作。這段長城沿恒山山脈西段勾注山�、夏屋山分布,蛇行于山脊����,綿延于天際,像一條金蛇在青山間飛舞�。雁門長城雖修筑于明代,但許多土石多就地取材于北魏時期修建的“畿上塞圍”��。

跟其他許多名關(guān)相比�����,雁門關(guān)的地理位置似乎有些模糊��,甚至我身邊不少朋友很難將它與山西這個內(nèi)陸省份聯(lián)系起來����。得到這種印象其實并不奇怪:從兩漢到唐宋,近及明清�,將歷代詩詞收集起來,我們就會發(fā)現(xiàn)�����,雁門關(guān)并非一個簡單、具體的地名����,而是一個含義豐富的文化符號——它意味著邊塞與疆域�����、征戰(zhàn)與御敵�����、節(jié)烈與忠義���、生離與死別……事實上�,許多文人墨客的腳步并沒有踏上過這里���,但并不妨礙他們用詩詞進(jìn)行表達(dá)����。雁門關(guān)跟玉門關(guān)����、陽關(guān)等一起����,勾勒出了中國疆域消長變遷的輪廓�,也衍生出一種糾結(jié)數(shù)千年的家國情懷。

雁門關(guān)似乎是一座脫離了具體地域的古關(guān)��,它以如此豐贍的含義靜靜地躺在各種典籍之中�����,模糊了其具體模樣���。所以���,高大的城門、龐大的長城��,似乎不那么重要了����。莫說那又高又長的邊墻,就是關(guān)城上一縷掠過斑駁苔痕的陽光�,關(guān)城下一道道印有深深車轍的石板小徑,也會讓人頓時浮想聯(lián)翩�����,感受它身上厚重的歲月積淀。

廣義上的雁門關(guān)����,不是一座孤立的關(guān),它是以內(nèi)長城雁門關(guān)為核心�����,管轄著東西兩翼18座隘口的龐大防御體系���,包含山、陘�����、關(guān)�、城、堡����、寨等各種自然或人工屏障。更令人瞠目的是����,在晉商叱咤風(fēng)云的年代�����,這座軍鎮(zhèn)還扮演過商業(yè)要埠的角色�����。

雁門十八隘 紫塞壁立墻如崖

居庸關(guān)以西����、偏頭關(guān)以東的明長城一分為二:北線為外長城�����,俗稱“頭道邊”��,南線為內(nèi)長城����,俗稱“二道邊”。整個長城防區(qū)有九鎮(zhèn)�����,山西境內(nèi)的大同鎮(zhèn)防守的是“頭道邊”,山西鎮(zhèn)(即“太原鎮(zhèn)”)防守的是“二道邊”���。西起陽方口�,東接平型關(guān)的雁門長城是“二道邊”的中樞部分��,18座隘口連成了340里長的邊墻���,北望大同盆地����,南扼忻定盆地���。“雁門十八隘”所在的山區(qū)富含赭石�、長石和黏土,遇水之后呈紫紅色��,所以雁門關(guān)號稱“紫塞”�����。李白詩“紫塞嚴(yán)霜如劍戟,蒼梧欲巢難背違”以浪漫筆法對這一帶地形進(jìn)行了描述�。

雁門關(guān)以北地區(qū)緊鄰農(nóng)牧交錯帶,北接大漠����,南連中原,北宋楊家將鎮(zhèn)守的金沙灘古戰(zhàn)場就在這里�。當(dāng)時,北宋與遼國在雁門關(guān)一線進(jìn)行過曠日持久的拉鋸戰(zhàn)���。

雁門關(guān)所在的勾注山基本上是兩個政權(quán)的自然界線���。在宋遼舊址基礎(chǔ)上,明朝建設(shè)了許多雄偉的城堡要塞�����,今山陰縣的新廣武村聚落就是由明“新廣武城”發(fā)展而來����。新廣武城扼守山口,城東河灘有長城跨過����,是萬里長城上為數(shù)不多的幾座“水關(guān)”之一���。民國年間,城堡和“水關(guān)”毀于大的山洪暴發(fā)���,現(xiàn)在河邊僅存一段殘墻���。

我同作家趙瑜曾一起奔赴朔州,去感受雁門關(guān)兩側(cè)的不同風(fēng)情���。前幾年剛修通的高速公路將我們一直送到雁門關(guān)隧道�����,這是華北地區(qū)第一條由現(xiàn)代機械設(shè)備開鑿的人工隧道�,它將晉北兩大糧倉——桑干河盆地(即大同盆地)和滹沱河盆地(忻定盆地)連了起來���。一路上,南邊的滹沱河谷霧氣彌漫���,村郭��、道路��、河流則只能辨清點點痕跡��。隧道北側(cè)�,出現(xiàn)在我面前的是無垠的桑干河平原,此地進(jìn)入朔州市山陰縣地界�����,也就是傳唱楊家將故事的金沙灘古戰(zhàn)場�。大山嵯峨,長城墻垣沿山脊延宕的身影清晰可辨�����,圓形的烽燧���、方形的敵樓����、炊煙裊裊的城堡似乎近在眼前�。遠(yuǎn)遠(yuǎn)近近,我們恍如身處塞外��。

老趙笑著說:“每一次過雁門關(guān)�,就有一種錯覺����,以為從關(guān)內(nèi)到了關(guān)外�。咱們總覺得雁門關(guān)在山西,拱衛(wèi)著省府太原���。其實哪里能想到��,人家真正保衛(wèi)的目標(biāo)是京城�。這么說��,從南到北���,恰恰是從關(guān)外到了關(guān)內(nèi)��?�!必M止他有這樣的錯覺�!其實大部分山西人也固執(zhí)地認(rèn)為����,雁門關(guān)以南是關(guān)內(nèi)���,向北過雁門關(guān)就到了“胡天八月即飛雪”的關(guān)外�。而雁門關(guān)以北,朔州��、大同兩市境內(nèi)眾多的游牧文化遺跡�,以及積淀于民間日常生活中的粗獷民風(fēng),為此種錯覺提供了有力的佐證���。當(dāng)然��,這個“錯覺”恰恰是雁門關(guān)漫長歷史在民間的影射����。實際上�,從戰(zhàn)國到明清,以雁門關(guān)為節(jié)點���,關(guān)外�、關(guān)內(nèi)的概念一直處于不停的變化狀態(tài)�����,并沒有十分嚴(yán)格的規(guī)定��。從這個意義上說,從南而北過雁門關(guān)�,說出關(guān),不錯��,說入關(guān)���,也有道理���。

明初,朝廷在邊塞地區(qū)推行戍卒墾田政策���,雁門關(guān)內(nèi)外因此開墾出大量農(nóng)田�。昔日的軍糧供應(yīng)基地����,到了今天依舊是當(dāng)?shù)刂匾摹懊准Z倉”。隨著時代變遷����,長城下的新廣武村呈現(xiàn)出衰落景象,如今村中的常住人口多為老人與婦孺���。

東西綿延的勾注山�,成就了雁門關(guān)的要沖地位��。

借助衛(wèi)星地圖����,我們可以清晰地看到雁門長城與勾注山的依附關(guān)系。勾注山�����,其實是恒山山脈西段��,大致呈略有傾斜的東西走向����,相連的群峰如伏虎,似蹲獸����,峰尖牽牽連連,橫跨了數(shù)座縣城���。勾注山海拔約1700—2400米���,這樣的海拔高度��,既具備險要地形�,又不至于無法攀登����,最適合修造防御工事。勾注山以北是中溫帶����,以南是暖溫帶。戰(zhàn)國前�����,山北是游牧部落�,山南為趙國疆域。至趙武靈王時期��,農(nóng)耕文化推進(jìn)到今大同外長城一線��。此后����,從外長城至勾注山一帶,仍保留著濃重的游牧文化印記。勾注山以南的滹沱河流域����,氣候相對溫潤,兩岸甚至可種植稻谷����;山北的氣候相對干旱����,桑干河沖積平原有大片鹽堿化土地。

雁門關(guān)下依舊如昔的傳統(tǒng)生活

經(jīng)過千余年戰(zhàn)爭歲月洗禮和風(fēng)吹雨打���,雁門長城腳下的舊廣武村�,處處透著厚重的色彩���。除一座傳統(tǒng)院落外����,有數(shù)百年歷史的老院墻已經(jīng)坍塌��。村中過去只有一條土路與外界溝通�����,雨天滿是泥濘,晴天飛沙揚塵�。近些年,當(dāng)?shù)貙⑴f廣武村一帶開辟為旅游景區(qū)��,在土路基礎(chǔ)上修通了一條公路���。

從戰(zhàn)國到明代����,勾注山向來被視為“天下之大防”�。中原帝國開疆拓土,要由此向北推進(jìn)���;游牧部落擴張領(lǐng)地��,則由此張開向南進(jìn)擊�。中央王朝強盛��,勾注山則屬中原疆域���;中央政權(quán)分崩離析��,游牧民族則突破勾注山趁機南下��。流傳至今的“楊家將”故事��,即來源于雁門關(guān)一帶��,這傳說多少取自真實的歷史——勾注山地帶一直是宋遼對峙的前沿�����。明朝�����,勾注山成為拱衛(wèi)京師的重要屏障�����,昔日關(guān)外變成了關(guān)內(nèi)���。直到清朝建立,王朝版圖擴大����,勾注山才不再是民族碰撞與融合的界線�����。

勾注山在中國歷史上扮演過如此重要的角色�����,其戰(zhàn)略防御地位自不待言����。今天的雁門關(guān)隧道����,恰恰洞穿新、老兩座雁門關(guān)城之間的大山���。一出高速路隧道�,但見烽燧相矚��,堡寨相望�;勾注山北麓,一左一右���,新�����、舊廣武兩座堡寨扼守山口��,高速公路還在此設(shè)了一個出口�。可見��,這條進(jìn)出雁門關(guān)的道路至今仍承擔(dān)著溝通山西南北的重要任務(wù)��。

胡柳戀邊塞 金暉注古城

舊廣武村昔日是雁門關(guān)所轄的舊廣武城所在地���,始建于宋遼時期��,至明代發(fā)展成為磚墻城堡。經(jīng)過數(shù)百年歲月��,古城較完整地保存了舊時格局��。城墻內(nèi)外多生一種耐寒��、耐旱��、耐鹽堿�����、抗風(fēng)沙的柳樹,因有胡楊之狀�����,當(dāng)?shù)厝私o它取了個詩意的名字叫“胡柳”���。黃昏���,夕陽的金光照在西城門上,養(yǎng)羊的農(nóng)戶趕著牲畜歸來����,城墻、牧人����、胡柳,形成了一幅動靜相宜的畫面�。

最早修建的古雁門關(guān)叫西陘關(guān),口口相傳后稱為“鐵裹門”�。鐵裹門作為地名在萬里長城上并不少見,居庸關(guān)邊上有一個村子就叫鐵裹門�,它大概就是為了形容城垣高峻�����,如同鐵壁那樣堅固�����。后來的雁門新關(guān)被稱為東陘關(guān)�,關(guān)城為明代所筑����,即今天所指的雁門關(guān)城。較之古雁門關(guān)�,新雁門峪口相對開闊一些,大規(guī)模的建筑群落才得以展開����。這樣一來,雁門關(guān)形成了“雙關(guān)雙城”的獨特布局�。說話間��,我已經(jīng)來到雁門關(guān)�����,仰望過去,不禁感嘆:“好一座雄偉的關(guān)城�!”

面對重重關(guān)山,我的思古情懷如荒草一樣��,從心底里一根一根長起來���。我已經(jīng)是第二次上雁門關(guān)了�����。近年來����,當(dāng)?shù)貙﹃P(guān)城進(jìn)行了徹底修繕�����。隨山勢起伏而展開的雁門關(guān)長城看似沒有什么規(guī)律���,但在專家指點下�����,他們的脈絡(luò)一點點清晰起來:雁門關(guān)城由大磚城����、石城、北門甕城和北外的羅城組成����;四城共同構(gòu)成雁門關(guān)關(guān)城格局,四城之間���,由城墻連為一體�,占地在一平方公里左右�。雁門新關(guān)北出10公里即為廣武口,與長城相連�����,曾有重兵把守���;南出10公里���,再有南口寨,亦筑堡守衛(wèi)���,南口與廣武之間���,雁門關(guān)古道盤山而行,曲折蜿蜒�;而古雁門關(guān)那一頭,北出10公里���,為白草口�����,有常勝堡與六郎堡�,出白草口�����,再有舊廣武城����,均與長城相連;南出10公里��,則為太和嶺口��,有太和嶺寨。

就這樣�����,一個以新����、老雁門關(guān)為中心的龐大軍事防御體系呈現(xiàn)了出來。但是�,自清代之后,關(guān)城的軍事防御功能已經(jīng)顯得無足輕重����。我們注意到天險門外的李牧祠,兩根高聳入云的石旗桿保護(hù)完好�����,那是明代的遺物���。旗桿之下有三通碑刻�����,是清代商家捐資修整雁門古道的花名冊����,有幾十處商埠、700余家商號的名字��。與廣武漢墓的吊詭一樣�,這處商號碑刻再次以意外的方式為我展現(xiàn)了雁門關(guān)的罕見一面���。雁門古道細(xì)若纏煙��,但誰會想到�����,這樣一條瘦弱不堪的山道��,居然是溝通塞外與中原�����、南方與北方的必經(jīng)通道���。自新疆和田,出天山南麓���,經(jīng)陰山南麓越過大草原�����,進(jìn)入山西北部的“玉石之路”一直延伸到雁門關(guān)下���;清代至民國初年���,由江南經(jīng)中原入山西輸往內(nèi)、外蒙古����,抵達(dá)中俄邊貿(mào)口岸恰克圖的“茶葉之路”也經(jīng)過這里。這兩條大商道上�,雁門關(guān)不僅是咽喉要道,更是重要節(jié)點���。從漢到唐�,從明到清��,雁門關(guān)都曾開關(guān)設(shè)市�����,它既是一個重關(guān)營壘,也是一個商貿(mào)發(fā)達(dá)的陸港碼頭�����!

(責(zé)任編輯:梁艷)